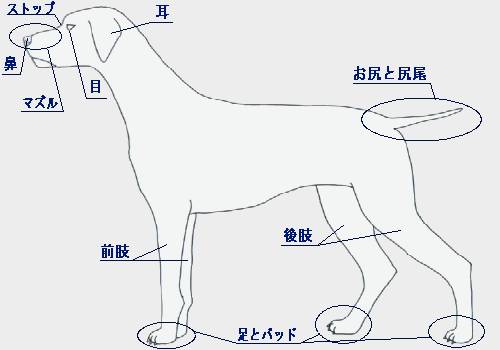

犬の体 - 全体像 ー

犬も人間も同じほ乳類ですので、体の作りは基本的には変わりません。

頭部・胴体・四肢に分かれ、顔には眼が2つと耳が2つ、鼻と口が1つずつです。

内臓も人間と変わらず、心臓・2つの肺・胃と腸・腎臓が2つ・膵臓と肝臓・膀胱などなど…です。

視覚・嗅覚・聴覚・触覚・味覚の五感の他、痛覚も人間と同じように持っていますし、喜怒哀楽の感情も持っています。

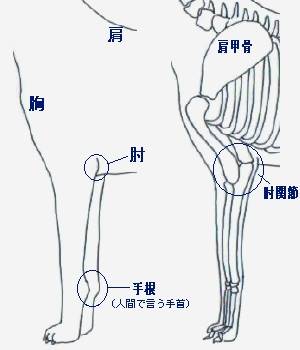

▲ 犬の体と骨格

犬の体の各部の名称は、下図のようになっています。

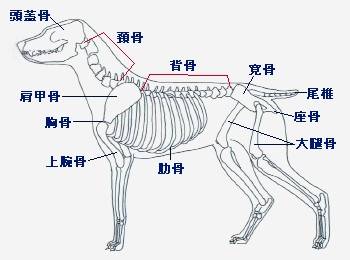

左の図は犬の骨格の簡略図です。

左の図は犬の骨格の簡略図です。

人間の骨格標本などを見たことのある方はわかると思いますが、後肢で立ちあがらせてみれば、ほとんど人間と変わらず、それぞれの骨の役割もほぼ同じです。

人間の骨格との大きな違いは、鎖骨(さこつ)が無く、肩甲骨(けんこうこつ)が縦方向についていることです。

頚骨 (けいこつ) は頭と体をつなぐ大切な骨で、ほ乳類の特徴である7つの小さな頚椎(けいつい) から成り立っています。

頚椎の中には太い神経が通っていて、骨折すると、神経に大きなダメージが及びます。

肩甲骨は、人間のものが鎖骨に支えられて横に広がってついているのに対し、犬は上下の縦方向についているため、人間ほど自由に前肢(腕) を動かすことはできません。

肋骨 (ろっこつ) は心臓や肺を保護している大切な骨ですが、呼吸によって伸び縮みする肺に合わせて柔軟に動く必要があるため、それほど太い骨ではありません。

寛骨 (かんこつ) は、いわゆる骨盤と呼ばれる部分で、胴体部分と後肢部分をつなぐ大切な部分です。

固く頑丈にできていますので、めったに骨折をすることはありませんが、交通事故などで骨折すると、歩行に障害が出る場合があります。

尾の骨である尾椎 (びつい) は背骨とつながっていますが、人間では退化して「尾てい骨」 となっています。

犬の体 -各部のつくり -

1.ストップとマズル

▲ ストップ

額と鼻のつなぎ目の部分のくぼみのことを 『ストップ』(日本語では 『額段(がくだん)』 と呼びます。

この 『ストップ』 は犬の特徴の一つで、犬とオオカミの頭骨(とうこつ)を区別するポイントにもなっています。

(オオカミにはストップが無く、額から鼻先までなだらかな直線で結ばれています)。

チワワやラブラドールなどのようにはっきりしたストップを持つ犬もいれば、ボルゾイやコリーなどのようにあまりはっきりしていない犬もいますが、犬には必ずストップがあります。

▲ マズル

ストップから鼻先までの部分をさして、『マズル(日本語では口吻(こうふん))』 と言います。

マズルは犬にとって急所にあたり、母犬が仔犬を叱ったりする時には、ここを軽く噛みます。

(マズルを抑えられると、犬にとって大切な武器である『牙 (歯)』 が使えなくなります)

マズルを抑える方法は犬のしつけを行う際にも応用することができ、イタズラを叱る時にマズル軽く握ると、犬から見て人間が上位のものだと認識させる効果があり、特に仔犬にとっては母犬に叱られるのと同じような効き目があるので、いっそう効果的です。

ただし、気の強い犬や反抗心の強い犬だと、怒って噛みついてくるので注意が必要です。

仔犬の頃から時々軽くマズルを握るなどして馴らしておくと、人間をリーダーと認識して従順性を養う効果があります。

2.鼻

▲ 鼻のつくり -犬の嗅覚が優れているワケ-

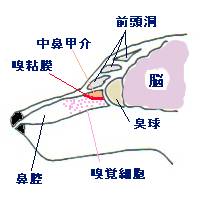

左の図は、簡略化した犬の鼻の解剖図です。

左の図は、簡略化した犬の鼻の解剖図です。

ニオイをかぐ仕組みは、まず鼻の穴から鼻腔へ空気が入ります。

鼻腔の奥には 『嗅覚細胞(きゅうかくさいぼう)』 があり、空気の中のニオイの粒子がこの細胞を刺激します。

嗅覚細胞のさらに奥には 『中鼻甲介(ちゅうびこうかい)』 という細かい骨が複雑にかさなった部分があり、その細かい骨の表面は、『嗅粘膜(きゅうねんまく)』 で覆われていて、嗅覚細胞が刺激されて発する信号を、この『嗅粘膜』 が感知し、電気信号化して 『臭球(しゅうきゅう)』 を通って脳へと伝えています。

犬は人間に比べて鼻筋が長いため、鼻腔も広く、多数の『嗅覚細胞(きゅうかくさいぼう)』 が分布できるようになっています。

人間の鼻腔内の嗅覚細胞が500万個しかないのに対し、犬の鼻腔内には1~2億個もの嗅覚細胞があり、空気中の臭気によってより強い刺激を受けるような仕組みになっています。

また、『中鼻甲介』 も人間よりも大きく複雑な構造になっていて、その表面を覆う『嗅粘膜』 の面積も、人間が約4c㎡しかないのに対し、犬では150c㎡もあり、多数の嗅覚細胞で感知した臭気を敏感に感知することができます。

そのため、犬は人間が感じることができないごくかすかなニオイも感じ取ることができ、肉のニオイなどの生きるために特に有用なニオイには、人間の100万倍も敏感に感じ取ることができます。

また危険なものに不用意に近づかずに済むように、硫酸などの刺激臭に対しては、人間の1000万倍も敏感だとされています。

※ パグやシーズーなどの短吻種の犬は、鼻腔が短いため、他の犬種に比べて嗅覚はやや劣っているようです。

▲ 犬の嗅覚が発達したワケ

イヌは、はるか昔には森林地帯や繁みなどがたくさんあるブッシュ地帯で暮らしていました。

たくさんの木が生えている森林や障害物となる繁みがたくさんあるブッシュでは、狩りの獲物達は、木や繁みの蔭などに隠れていたりして、近くにいてもなかなか見つけられません。

また、ちょっと遠くに離れてしまうと、木や繁みが邪魔をして、獲物を見失ってしまいます。

そんな時、四足で歩くので顔が地面に近かったこともあり、イヌ達はあたりをキョロキョロと見回すよりも、地面に残された獲物のニオイをたどって行った方が、確実に獲物を追いかけて行けることを知りました。

たとえその場に獲物の姿は見えなくても、獲物が残したニオイをたどって行けば、その先には必ずそのニオイを残した動物がいます。

そのため、犬は地面に鼻をこすりつけるようにして、残っている動物の匂いの中から一番最近までここにいた(つまり、あまり遠くに行っていない)、ターゲットとなるニオイを探し出し、追跡をするようになりました。

たまたま他のイヌよりも嗅覚の鋭敏なイヌがいれば、そのイヌは他のイヌ達より早く獲物を発見し、ニオイの追跡にも力を発揮し、群れの中で一目置かれる存在、つまり『リーダー』 になったでしょう。

群れを作る野生の動物の場合、メスとの交尾権を持つオスはリーダーだけですから、リーダーの持つ『優れた嗅覚』 が少しずつ仔イヌに遺伝していき、定着した結果、今日の犬の嗅覚を作り上げたものと考えられます。

現在の犬の嗅覚は、残されたニオイをかいだだけで、その動物が「いつ頃、どちらの方角から来て、どちらの方角に去って行ったか、オスかメスか、大人(成獣)か子供(幼獣)か」といった情報を得ることができます。

特に尿や糞のニオイでは、その犬の体調やメスの発情の有無などまでわかるようです。

▲ 犬の鼻が湿っているワケ

ニオイの元となるものが空気中のニオイの粒子であることは『犬の鼻のつくり』 で書きましたが、このニオイの粒子は、乾いた空気中よりも湿った空気中の方が活性化されます。

(雨上がりに、アスファルトや土のニオイなどに気付いたことはありませんか?)

犬の鼻は (人間もですが) 目にある涙腺とつながっていて、微量の分泌物(涙)が常に鼻の表面を湿らせることで、このニオイの粒子を活性化させ、ニオイを感じやすくさせています。

「犬の鼻が乾いている時は病気」 だと言われますが、犬が眠っている時には涙の分泌が抑制されるため、寝起きの時の犬の鼻は乾いています。

目を覚ました犬は鼻をひとなめして湿らせ、活動を開始します。

(鼻が完全に乾いている状態よりも、すでに湿り気を帯びているほうが、速やかに分泌された涙が鼻の表面に広がります

―バケツなどに乾いたタオルと湿らせたタオルを入れてくらべてみると、よくわかります)。

犬が行動するのに嗅覚は必要不可欠なものですので、寝起きの犬が鼻をなめてより嗅覚が働くようにする行動は、人間が顔を洗って気分をスッキリさせるのと同じような働きがあります。

小型犬の中には、生まれつき涙腺と鼻をつなぐ『涙管(るいかん)』 が細かったり、詰まってしまう場合がありますが、そのような犬はひんぱんに鼻をなめることによって鼻の湿り気を保ち、嗅覚に支障が出ないようにしています。

※ 病気のせいで犬の鼻が乾いている場合は発熱していることが多く、乾いているだけでなく、鼻に触れると熱く感じられます。

3.耳

▲ 耳のつくり

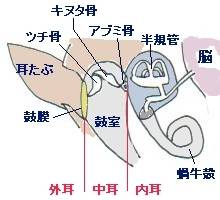

左の図は、簡略化した犬の耳の解剖図です。

左の図は、簡略化した犬の耳の解剖図です。

耳は3つの部分に分かれ、鼓膜(こまく)の外側の直接空気に触れる部分を 『外耳(がいじ)』、感知した音を電気信号に換えて脳に伝える役割をする『内耳(ないじ)』、外耳と内耳の間に 『中耳(ちゅうじ)』 があります。

鼓膜は非常にデリケートな薄い膜なので、耳に異物が入ったり強い衝撃がかかった時には破れてしまうことがあり、その時に聴覚神経や脳にダメージを与えないように、『中耳』部分がクッションの役割を果たしています。

耳が音を感知する仕組みは犬も人間も同じです。

音は 『音波』 という言葉のとおり、波として空気中を進みます。

耳たぶが集音器の役割を果たし、音の波が鼓膜を叩くと、その振動が中耳に伝わります。

中耳内の 『鼓室(こしつ)』 は空気で満たされていて、鼓膜の振動はそのまま3つの小さな骨を順番に伝わり、内耳へ届けられます。

内耳はリンパ液で満たされていて、中耳からの振動がリンパ液を押して波紋を発生させます。 蝸牛管(かぎゅうかん)がその波紋を増幅させて聴覚神経に伝え、さらに脳へと伝えられます。

内耳にある 『半規管(はんきかん)』 は平衡感覚を保つ機能があります。

▲ 犬の聴覚が優れているワケ

犬の耳には 「立ち耳」 と 「垂れ耳」 がありますが、もともとは全て「立ち耳」 でした。(幼い仔犬を除く)

耳が頭部の上に突き出ていることによって音が聞こえやすくなります。

その上、犬の耳は前方や横方向に動かすことができるので、いろいろな方向からの音を確認することが出来ます。

これは、狩りをする時に獲物を探すためにはニオイの他に、逃げて行く足音や茂みなどに隠れている獲物のたてる、かすかな音が重要なヒントとなったためで、犬の聴覚は人間よりも遥かに優れているだけでなく、音源を確認する能力も人間を上回っています。

また人間の耳には聞こえない高周波の音も、犬の耳は聞き取ることができます。

(獲物となる小動物の中には、高周波音を発するものがいるためだと考えられています)

また獲物を追うためだけでなく、、野生生活を送っていた頃のイヌ達は、天気の変化に敏感でなくてはなりませんでした。

遠方の雨の音や雷の音を少しでも早く察知して、巣穴に戻ったり、川などの傍から離れる必要があったため、聴覚の発達がさらに促されたと考えられています。

▲ 「聞く」だけじゃない、犬の耳

犬の耳には、音を聞くことの他にもう一つ、「感情表現」 をするという役割があります。

例えば犬の耳がピンと立って前方へ向いているのは『警戒』 もしくは 『緊張』 を表し、後方に寝かせるようにしているのは『恐怖』 や 『おびえ』 を表しています。

初対面の犬に会った時に、相手の犬を見て耳をピンと立てているのは、相手の出す声を聞きもらさないように集中・緊張している状態です。

(相手の体格が同じだったり、オス同士の場合に多く起こります)

緊張が進むとさらに耳に力が入り、眉間にシワが寄って、まるで考え込んでいるような表情に見えることもあります。

しかし気の弱い犬などでは、耳が後方に倒れて、あわててそっぽを向くような仕草をします。

極度の緊張やおびえが見られるような時、犬は強いストレスがかかっていますので、相手から離れるなどしてあげるようにしましょう。

▲ 断耳(だんじ)について

断耳というのは、犬の耳たぶを3分の1程度切除して、耳たぶを軽くすることによって本来垂れていた耳を立ち耳にするために行う手術のことです。

特定の犬種 (ドーベルマンやシュナウザーなど)ではこの断耳が習慣化していますが、これは軍用犬や防衛犬(対人間) として使役されていたために、「かわいらしい印象を与える垂れた耳よりも、ピンと立った耳の方が威圧感を与える」ということと、犬が耳たぶをつかまれるなどして攻撃されるのを避けるためでした。

(ドーベルマンも、本来は耳が垂れていて、なかなかかわいらしいです)

現在では動物愛護団体が断耳に反対していることもあって、普通の家庭で飼育されている犬には断耳手術を行わない傾向にあります。

ドッグ・ショーでも、断耳を行っていない犬を容認しています。

(以前は、断耳しなくてはいけませんでした)

※ 現在、欧州各国では動物愛護の観点から、法律によって犬の断耳・断尾を禁止している国が多くあります。

4.目

▲ 目のつくり -暗闇で犬の目が光るワケ-

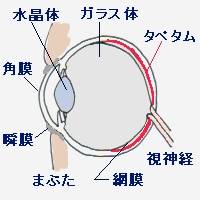

左の図は、簡略化した犬の目の解剖図です。

左の図は、簡略化した犬の目の解剖図です。

基本的には人間の目の構造と同じで、『水晶体(すいしょうたい)』 が凸レンズの役目をして網膜に像を結び、視神経が網膜に映った像を電気信号に変換して、脳に伝えています。

『水晶体』 を保護するために 『角膜(かくまく)』 があり、まぶたがありますが、角膜とまぶたの間に『瞬膜(しゅんまく)』 という薄い半透明の膜があるのが、人間とは違います。

瞬膜は普段はまぶたとほとんど一体化して動くために気付きませんが、強い光を受けた時や、病気の時などには、眼球を保護するために角膜の表面を覆うのが見られることがあります。

また水晶体の厚さは約8mmで、人間の水晶体(約4mm) と比べると厚く、犬が近視である理由と考えられています。

その他の人間の目との大きな違いは、網膜下に『タペタム(あるいは『輝膜(こうまく)』)』 と呼ばれる反射層があることです。(猫にもあります)

このタペタムが光を反射させるため、犬は暗闇でも行動することができます。

(懐中電灯は、小さな豆電球の光を鏡に反射させることによって弱い光を増幅して周囲を明るく照らしだしますよね? あれと同じ原理です)

またタペタムが反射した光のために、暗闇の中では犬の目は光って見えます。

▲ 犬は色がわからない

犬の目は色に対する反応が非常に鈍く、灰色や緑色がわかるくらいで、ほとんど色盲だと言われています。

これは眼球の構造から見ても明かです。

画像を感知する網膜(もうまく)の中には視神経につながっている神経細胞がありますが、犬の目には桿状体(かんじょうたい)という光 (明暗) を感知する細胞は多くあるのに対し、錐状体(すいじょうたい)という色を感知する細胞は非常に少なく、そのために犬は色を感知できないとされています。

ですが、桿状体は人間よりも多く持っていて、光には敏感に反応します。

そのため、朝方や夕暮れ時などの薄暗い状態では、人間よりもはっきりと物を見分けることができます。

これはイヌがもともと夜行性で、夕方から明け方にかけて狩りをしていたためです。

夜の暗がりの中では色は重要な意味を持つものではなく、物の形さえ感知することができれば良かったため、色を感じる機能が発達しなかったのではないかと言われています。

▲ すぐ目の前にあるのに -犬は近視-

例えば食餌の時にフードがこぼれてしまった時など、すぐ目の前に落ちているのに、犬が気付かずに一生懸命匂いをかぎながら探す姿に気が付いたことはありませんか?

犬は非常な近視です。

特に顔の正面、目の前20~30cm は死角になっていて、ほとんど見えません。

これは、広い視野を得るために、犬の目が顔のななめ横を向いてついているためです。

人間に飼い馴らされる前のイヌにとっては 『生きる=狩りを成功させる』ということで、狩りに適した体を持つことが、生き残るための絶対条件でした。

自然界で狩りをする時に、イヌの目と鼻の先で、ボーっと待っていてくれる動物はいませんから、自分の鼻先は別に見えなくても良いというわけです。

※ 見通しの良い広い平原で狩りをするために改良された 『サイト・ハウンド』 の犬達は、他の犬よりも優れた視力を持っています。

(アフガン・ハウンドやボルゾイ、サルーキなど)

▲ 近視なのに、迷わずボールを追いかけるワケ

犬は目の前に落ちている食べ物もなかなか探せないほど近視なのに、遠くに投げたボールは、迷うことなく一直線に追いかけて生きます。

また散歩をしている時など、道の先に猫が座っていたとします。

すぐそこに猫が座っているのに、犬はまったく気付く様子もなく、平気で歩いています。

それなのに近づく犬を警戒した猫がサッと動くと、あわてて追いかけようと飛び出してしまいます。

どうしてこんなことが起こるんでしょう?

それは、イヌの行っていた狩りの歴史に関係があります。

イヌの狩りのスタイルは、嗅覚に頼る部分が多いものでした。

地面に鼻をこすりつけるようにしてニオイを嗅いでいれば、目に見えるのは地面だけです。

そのため、イヌにとって 「よく見える」 ということは、それほど重要なことではなくなりました。

それどころか、森林やブッシュの中では、「見える」ということは弱点になってしまいます。

森や山に行ったことがある人はわかるでしょうが、他の人が「あそこにリスがいる」 と教えてくれたとしても、なかなか見つからないことがあります。

それは、たくさんの木々や草などが 「はっきりと見えすぎる」ために、小さなリスなどの姿が風景にまぎれてしまうからです。

ましてや、獲物の残したニオイに集中しなくてはならない犬にとって、いろいろなものが見えれば、気が散ってニオイを見失ってしまう可能性が高く、ますます視覚の必要性は失われていきました。

犬にとって必要な視覚とは、「自分が追いつける範囲にいる動物を確認すること」に限定されたわけです。

そのため、犬の目は動くものに対して非常に敏感になり、じっと座っていた猫には気付かないのに、猫が逃げようと動いたとたんに追いかけ始めるという、人間にとってはこっけいに見えるような行動をするようになりました。

ですが、動くものに敏感になったとは言え、あくまでも「自分が追いつける範囲」 に限られていますので、1km近く離れているところでどれだけ猫が走り回っていようと、ほとんど反応することはありません。

(犬種による個体差がありますが、犬が確認できる距離は約800mほどだと言われています)

5.肢 (あし)

▲ 前肢(ぜんし)のつくり

人間のように鎖骨(さこつ)がない犬の前肢は、肩から肘までの 「二の腕」の部分が胸(ろっ骨)に密着していて、わたし達が普段犬の前肢として見ている部分は、肘から先の部分に当たります。

人間のように鎖骨(さこつ)がない犬の前肢は、肩から肘までの 「二の腕」の部分が胸(ろっ骨)に密着していて、わたし達が普段犬の前肢として見ている部分は、肘から先の部分に当たります。

肘の関節は体に沿って前後に動く作りになっているので、犬の前肢は人間の腕のように真横に開くことはできません。

(試しに両腕をまっすぐにたらした状態で肩から肘までは動かさないようにして、肘の先だけを真横に開くようにしてみてください)

また肘が胸に密着していることで 「ひねる力」にも弱いので、犬の肢には無理な力を加えないように注意が必要です。

爪切りをする時などに前肢を持ち上げる場合は、関節に負担をかけないよう必ず前後方向のみに肢を浮かせるようにします。

特に仔犬の肢は、絶対に横に引っ張らないでください。

成長途中の仔犬の骨や関節はもろく、骨折や脱臼をする場合があります。

手根(しゅこん)は人間で言う手首にあたる部分で、犬が立ったり歩いたりする時には指先だけで体重を支える構造になっています。

▲ 意外と器用な犬の前肢

犬の前肢は歩く時の方向転換などの役目の他に、人間の手のような働きもします。

(もちろん、複雑な作業などはできませんが…)

例えば犬同士で遊ぶ時に前肢でパンチをするような仕草をしたり、耳の後ろなどをかいたり、穴を掘ったりという単純な作業から、大きな骨やオモチャなどをかじる時には、動かないように前肢でしっかりと押さえつけるという作業もこなします。

家の中では、きちんと閉まっていないドアの隙間に爪をこじ入れたり、レバー式のドアノブを動かして開けてしまうこともあるので、注意が必要です。

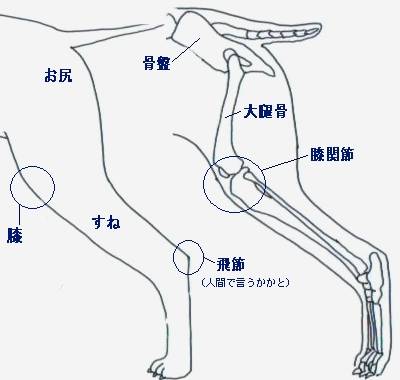

▲ 後肢(こうし)のつくり

犬の後肢の膝から上、腿にあたる部分は、胴体部分に密着していて、わたし達が普段犬の後肢として見ている部分は、大部分が膝から先の部分に当たります。

犬の後肢の膝から上、腿にあたる部分は、胴体部分に密着していて、わたし達が普段犬の後肢として見ている部分は、大部分が膝から先の部分に当たります。

(構造としては、前肢とほぼ同じです)。

膝の関節は体に沿って前後に動く作りになっているので、犬の後肢は横に開くことはできません。

(オス犬が片肢を上げてオシッコをする時には、膝を開くのではなく、腰をひねるようにしています)

また前肢と同じように、やはり 「ひねる力」に弱く、後肢に無理な力がかかると、膝関節だけでなく股関節も痛める可能性があります。

特に、仔犬の時期に後肢に無理な力がかかると股関節脱臼や膝蓋骨(しつがいこつ)脱臼を起こしやすいので、仔犬を散歩させる時には、無理に 引っ張ることはしないでください。

犬の後肢、特にお尻 (腿) からすねにかけては、強力な駆動力を発するためにしっかりとした筋肉がついています。

これは、4本肢の動物が前肢を主に方向転換や最初の踏み出しのために用いて、後肢の筋肉で体重を支えて歩いたり走ったりするためです。

(自動車の後輪駆動のような原理です)

また狩りの時には獲物を仕留めるために後肢でジャンプしたり飛び上がったりするため、後肢の筋肉が非常に発達しています。

飛節(ひせつ)は人間で言うかかとにあたり、指先で体重を支える構造になっています。

飛節から地面と接している指までの間は、人間の「土踏まず」 に相当します。

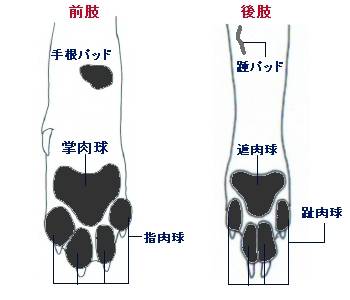

6.足&パッド

▲ 足&パッドのつくり

犬の足の指の数は、一般的に前5本、後4本になっています。

犬の足の指の数は、一般的に前5本、後4本になっています。

もともとは前後とも5本の指があったのですが、足の内側の親指に相当する指が退化して、後肢では完全に退化・消滅してしまい(まれに残っている場合もあります)、前肢では地面と接しない上の部分に小さくついています。

足の裏の地面に接する部分は、足がすべらないように毛が生えておらず、皮膚が角質化したパッド(肉球) があります。

生まれたばかりの仔犬のパッドは柔らかく、歩き回るようになってパッドが刺激されることによってだんだんと固くなっていきます。

(人間の赤ん坊も、歩くようになるまでは足の裏が柔らかくてすべすべしていますが、同じしくみです)

『趾肉球(しにくきゅう)』 は指の部分に相当し、『掌肉球(しょうにくきゅう)』 と 『遮肉球(しゃにくきゅう)』 は指の付け根の部分に当たります。

前肢にある小さな 『手根(しゅこん)パッド』 は、ちょうど手首に当たる部分にありますが、後肢の『踵パッド』 は完全に退化してしまっているので、犬の足の接地面が小さくなっていった変化は、まず後足から始まったという証明と考えられます。

『手根パッド』 の役割ははっきりしていませんが、犬は寂しさやストレスを感じると、この『手根パッド』 をなめて気分をやわらげます。

体に汗腺を持たない犬ですが、唯一パッドには汗腺に似た組織があり、汗のような分泌物が出ています。

この汗のニオイは個々の犬によって違うため、犬(特にオス犬) は、排泄をした後に地面をひっかくような動作をして自分のニオイをつける『マーキング』 を行っています。

また汗には足のすべり止めの効果もあり、パッドにベビーパウダーなどを塗ってしまうと、犬は足をすべらせてしまって、うまく歩くことができなくなります。

面白いのは、緊張した時にもパッドに汗をかくことで、爪切りの大嫌いな犬は、爪切りをする時にはパッドが普段よりもしっとりして『冷や汗』 をかいているような状態になります。

また犬の爪は猫と違って出し入れすることはできませんが、獲物を追跡して草原や山の中などの足場の悪い場所を長距離走る犬は、爪でしっかりと地面をとらえる必要があるためです。

特に岩場や雨上がりの草原などの足場の悪い場所では、爪はスパイクシューズのようなすべり止めとして活躍します。

7.お尻と尻尾

▲ 犬のお尻は名刺がわり

犬の肛門の周囲には 『肛門のう』 という袋があり、その中には『肛門腺』 という器官から分泌された 『肛門腺液』というニオイ (独特のくささがあります) を発する粘液が入っていてます。

犬がウンチをする時には、この肛門腺液がウンチに付着して、言わば自分のニオイの名刺を残すような役割を果たしています。

犬が散歩中に他の犬のニオイを真剣にかぐのはこのためで、どんな犬がニオイ(名刺)を残したのか確認する作業を行っているのです。

(ウンチを持ち帰っても地面にニオイが残りますので、安心して飼い犬の名刺がわりのウンチは持ち帰りましょう)

肛門腺液は個々の犬ごとに微妙に違っていて、人間の指紋と同じように、同じニオイを持つ犬は2頭といません。

それぞれのニオイの違いはあまりに微妙すぎて人間の嗅覚では判別は出来ませんが、鋭い嗅覚を持つ犬には違いを正確に判別することができます。

また犬の肛門にもこの肛門腺液が付着しているため、個々の犬でお尻のニオイが違います。

初対面の犬がお互いのお尻のニオイをかぐのは、このニオイによって相手の性格や強さを確認したり、自分がかいだことのあるウンチの主かどうか、確認しているのです。

(犬のニオイに関する記憶力は、かなり優れています)

気の弱い犬では、自分の正体や縄張り (いつも通る散歩コースなど)を知られたくないという心理が働くため、尻尾を巻きこんで肛門を隠し、ニオイをかがれないようにします。

▲ 尻尾の役割

「犬が尻尾を振るのは嬉しい時」 とよく言いますが、感情表現の他にも、犬の尻尾には大切な役割があります。

例えば走ったりジャンプしたり、泳いだりする時に、尻尾は『かじ』 の役目をします。

特に走っている時に急ブレーキをかけて止まる時には、尻尾を大きく回すように動かして、体のバランスを取ります。

(フリスビー・ドッグが落ちてくるフリスビーをキャッチする時などによくやります)

また冬場の寒い時期には犬は体を丸めて眠りますが、その時に尻尾で鼻先を覆って、冷たい空気を吸い込まないようにして、呼吸器を保護しています。

断尾(だんび)している犬では、このような機能を失ってしまいますので、とっさの時に体のバランスが取れなかったり、呼吸器系の病気(カゼなど) にかかりやすくなるなどの弊害が考えられますので、その分人間がケアしてあげる必要があります。

※ ドーベルマンやコッカー・スパニエルなどが断尾しているのは、狩猟の場面などで急所となる尻尾を切ることで、犬の身を守るために始まったのが習慣化したものです。

現在、イギリスを除くヨーロッパの多くの国では、法律によって断尾が禁止されています。

▲ 犬の尻尾は結構敏感

犬の尻尾には、先端まで骨が通っています。

尻尾の骨はそのまま背骨にもつながっていて、特に尻尾の付け根の部分は敏感になっています。

骨が通っていますから、尻尾をひどくぶつけたり、強く踏まれたりすると骨折やねんざをすることがあります。

特に仔犬や小型犬の骨は細くてもろいので、母犬や兄弟犬に踏まれて骨折してしまい、尻尾が曲がってしまう場合もあります。

もちろん神経も通っていて、犬は緊張したり興奮すると首筋や背中の毛を逆立てますが、緊張や興奮があまりにも激しくなると、尻尾の毛(上側のみ) も逆立ちます。

▲ 尻尾は口ほどにものを言う

「犬は嘘をつかない」 と言われますが、嘘まではいかないものの、名前を呼ばれても聞こえないふりをしたり、飼い主の気を引くために、すねたふりをすることがあります。

そんな時、犬は一生懸命演技をしようとしているのでしょうが、唯一尻尾だけは、演技することができずに、内心がバレてしまいます。

例えばイタズラを叱られたすぐ後で名前を呼ばれても、知らん振りしていることがあります。

優しく 「おいで」 と呼びかけてもそばに来ないで、まるですねているように見える時がありますが、尻尾がパタパタ動いていたりします。

また夢中になって遊んでいる時などには、名前を呼んでも反応がなくて聞こえないかのように見えても、尻尾がユラユラ揺れていて、ちゃんと呼ばれたことに気付いているのがみえみえだったりします。

「犬の尻尾は嘘をつけない」 というところでしょうか。

人間のように言葉を持たない犬ですが、その分尻尾は雄弁で、犬の感情がストレートに現われます。

散歩に連れて行ってもらえると期待して尻尾を振っていた犬が、自分は留守番だと知った途端、尻尾の力が抜けたようにだらんと垂れ下がってしまうのは、よくあることです。

また 「嬉しくて尻尾を振る」 と一言に言っても、その嬉しさの度合いによって、尻尾の振り方も大分違いますし、緊張したり怒っている時にもこきざみに尻尾を振りますから、見間違えないように注意が必要です。

犬の本能

1.根源的な本能

『本能』 というのは生きるために必要なもので、生まれつき備わっています。

最も根源的な本能は生命維持に関わるもので、状況や環境に関わりなく発動する「食欲」 と 「睡眠欲」 の2つがそれです。

(全ての動物はこの2つの本能を持っています)

どんな場所にいても、どんな状況にあっても、食べることと眠ることは生きていく上で欠かすことはできません。

この2つが満たされない状態が長く続くと、生命維持に支障が生じ、結果として死んでしまいます。

「食欲」 と 「睡眠欲」 以外の本能もありますが、犬の場合、それらは経験と学習を通じて適正に発達していくものです。

生まれたばかりの仔犬の生活を見るとわかりますが、仔犬の一日は「お乳を吸って眠る」 の繰り返しです。

(人間の赤ちゃんも同じですね)

そして、徐々に外界の刺激を受けて、その他の本能が発達していきます。

2.その他の本能

「食べる」 「寝る」 の他にも、一定の状況下で発動する本能があります。

これらの本能は、「これがなければ死ぬわけではないけれど、よりよく生きるために必要なもの」 というところでしょうか。

生命維持に直接関わるものではないので、条件がそろわないとこれらの本能は発動しません。

▲ 子孫を残すための本能 -性欲-

ほぼ一定の周期で発情を迎えるメス犬と違い、性的に成熟したオス犬に『発情期』 はありません。

発情中のメス犬から発せられる独特のホルモン臭に刺激され、オス犬の『性欲』 のスイッチが入り、発情中のメス犬を追いかけます。

ですが、メス犬がオスを受け入れる期間は発情が始まってから大体13~16日目の排卵にあたる数日のみです。

この時期のメス犬はお尻のニオイをかがれると、尻尾を横にずらしますが、どんなオスでもいいというわけではないようで、自分の好みに合わないオス犬が寄ってくると、歯をむいて怒る場面も見られます。

誤解が多いのですが、犬は子孫を残すために交尾するわけではありません。

仔犬が産まれるのはあくまでも交尾の結果であって、発情中のメス犬と、交尾をしようとするオス犬を動かしているのは『性欲』 です。

そのため、交尾を経験したことのある犬は、交尾に対する執着心が強くなる傾向にあります。

そしてたとえ去勢をしても、その執着心はほとんど消えることは無いようです。

また、不妊手術をしたメス犬でも、周期的に自分のお尻をオス犬に向けて、ニオイをかがせようとすることがあります。

▲ 母性本能

母性本能は、基本的に仔犬を見ることによってスイッチが入ります。

仔犬は、丸顔で目が大きく鼻が低く耳が垂れていて、ほぼ3頭身の体つきをしています。

(耳以外は人間の赤ちゃんの特徴とよく似ています)

この見た目の幼さやかわいらしさが、メス犬の母性本能を刺激するわけです。

そして、母犬以外の成犬も、基本的に仔犬に対しては非常に寛容で、イタズラをされても叱らずに大目に見るなど、寛大に接します。

もともとイヌは群れを作って暮らしていたのですが、群れのメス全てが出産をするわけではありませんでした。

発情→交尾→出産をするのは、メスの中でも一番上位のメス(アルファ・メスと呼ばれます) だけで、アルファ・メスと交尾するのはアルファ・オス(群れのリーダー)です。

アルファ・メス以外のメスは発情せず、当然交尾や出産もしませんでした。

(群れの仔イヌは、全てアルファ・オスとアルファ・メスのペアの仔です)

これは群れの全てのメスが発情することによって、オス同士の争いが激化したり、出産が続くことで狩りに参加できるメンバーが極端に減少、獲物が十分に行き渡らなくなるなどして、群れが自滅してしまうのを防ぐための自然の摂理と思われます。

そのかわり他のメスは母イヌに食べ物を運んだり、離乳期に入った仔イヌの世話をするなど、群れ全体で子育てをしていました。

そのために、自分の産んだ仔イヌでなくても母性本能が刺激されるようになったと考えられます。

※ 仔犬は 『社会化期(生後2~4ヶ月頃)』 と呼ばれる時期に、親兄弟とのじゃれ合いや遊びを通じて犬同士の付き合いや基本的な行動を集中的に学習します。

あまりにも早い時期に親兄弟から引き離されるなどして、健全な社会化期を過ごす事ができなかった犬は、仔犬に対して適切な行動が取れないなどの問題が発生する場合があります。

▲ 群れ本能

群れを作って生きてきたイヌは、孤独や単独行動を嫌います。

それは現在の犬達も同じで、人間に飼われている犬は、人間の家族を「自分の属する群れ」 であり、「群れのメンバー」と認識しています。

そのため、ある程度成長した仔犬は家族に対して反抗的な態度を取るなどして、家族という群れの中での自分の順位を確認し、自分より上だと認めた家族の言うことを聞くようになります。

自分の属する 「群れ」 の有無というのは、犬にとって非常に大きな意味を持っていて、群れを持っている犬(飼い犬) と群れを持っていない犬 (野良犬)が出会った場合、どんなに体の小さな犬でも、飼い犬の方が優位に立ちます。

それと同じように、一緒に飼われているチワワ2頭と、一頭飼いのシェパードが飼い主のいない場面で出会えば、群れを形成している2頭のチワワの方が、優位に立ちます。

▲ 闘争本能

特にオス犬が強く持っています。

野生の状態では、メスと交尾して子孫を残せるのは、群れのリーダーであるアルファ・オスだけでした。

犬の社会は厳しい序列を持っていて、明確な上下関係があり、成長した仔犬は群れの中での自分の順位を上げるために、周囲に挑戦していくようになります。

(最も早いものは兄弟間の争いで、兄弟の間でも明確な順位が決まっていきます)

ですがもともとイヌは争うことを嫌う動物で、体格や年齢、性格的な強さや弱さなどによって勝敗が明らかな場合には、深刻な上下争いは起こりません。

目と目とがあった瞬間に、相手の強さを認めて目をそらせばそれで負けが決まり、相手も攻撃はしません。

逆に体格が同じくらいの犬同士だったり、体は小さくても気の強い犬同士の場合は、なかなか負けを認めようとしないで、ケンカに発展してしまいます。

散歩中にも同じことが起こり、初対面の犬に会った時、体格が同じくらいだったり年齢の近いのオス犬同士だと、ケンカや唸り合いが起こることが多くなります。

オスとメスの組み合わせでは、基本的にオスはメスを攻撃しないため、ケンカはほとんど起こりません。

他にも、犬種の特徴として気が強い犬種 (テリア種など)や、闘犬としての歴史を持つ犬種 (ブル・テリアなど)は、他の犬とのケンカが起こりやすく、逆にキャバリアのように闘争心をほとんど持たない犬種は、仔犬の頃から馴らしておかないと、他の犬から逃げてばかりいるような行動が見られます。

犬の生活

1.群れ

社会生活の動物と言われるイヌにとって、基本でもあり中心となるのは『群れ』 です。

野生生活では、一つの群れは母子だけの2~3頭から、多い場合でも6~8頭ほどで形成されます。

意外と少ない数だと思われるかもしれませんが、野生生活を送るイヌ達には食糧の保証がありませんので、あまり群れのメンバーが多いと、十分に食べ物が行き渡らない恐れがあるためです。

群れには 『アルファ』 と呼ばれるリーダーがいて、リーダーは群れに対する全責任を負うとともに、群れの構成メンバーに対して、絶対的な権力を持っています。

狩りはリーダーの指示に従って行われますし、倒した獲物を最初に食べるのも、群れの行き先を決めるのも、未知の場所に最初に第一歩を踏み入れるのも、リーダーです。

リーダー以下のイヌ達にも全て序列が決まっていて厳密な上下関係がありますが、オスとメスは別で、オス・メス間で順位抗争が起こることはありません。

オスはオス同士、メスはメス同士で互いに順位を決めますが、激しいケンカになることはまれで、大抵の場合は、相手の実力を認めた方が『服従』 の姿勢を取ることによって、平和的に決められます。

また、若い犬達の中には自分の育った群れを離れる犬もいます。

このような犬達は、しばらくは一匹狼ならぬ一匹犬として放浪し、状況に応じて他の一匹犬達と集まって新たな群れを形成することがあります。

一匹犬の立場は非常に弱く、生存競争もより厳しいものになりますが、若い犬達が群れを離れたり新たな群れを作ったりすることで、一つの群れの中での血縁関係が濃くなりすぎるのを防ぐ、自然の摂理が働いていると考えられます。

2.基本の生活

▲ 生活のサイクル

イヌは、もともと夜行性の動物です。

昼間は巣穴の中などで眠ったりゴロゴロして過ごしていて、日暮れ時になると活発に活動するようになり、狩りを始めます。

イヌの群れは半径2~5kmに及ぶ広範囲のテリトリー(縄張り) を持っていて、一ヶ所に定住するのではなく、自分達のテリトリー内を、獲物を求めて転々とする生活を送ります。

日によって眠る場所が違うので、その都度穴を掘ったりして(大抵は丘の斜面や大木の根元など) 寝場所を確保します。

唯一の例外は子育ての時期で、仔イヌがある程度大きくなるまでは、一つの巣穴に定住します。

現在の犬達は、人間によって食べ物と住居を与えられているため、狩猟をする必要もその日の寝場所を探す必要もありません。

その代わり、人間に依存しているため、人間の生活パターンに合わせて、飼い主の起きている昼間に活動して夜に眠る、昼行性の生活スタイルになっています。

▲ 狩 猟

狩猟はイヌが生きていくための食糧を得るためのもので、通常は群れ単位で行われます。

獲物となる動物のニオイの痕跡をたどって追跡し、獲物にある程度近づいてから実際の狩りに入ります

狩りはリーダーの指示によって行われ、獲物を追いかける役や待ち伏せ役などの役割分担があります。

追いかけ役のイヌ達が、待ち伏せ役のいる地点にうまく獲物を誘導して追い込んでいき、待ち伏せ役が襲いかかります。

獲物をしとめる時には喉元に噛みつき、大きいものなら窒息させますが、小さいものの場合は、喉元をくわえたまま振り回し、首の骨を折ってしとめます。

獲物はいつでも発見できるとは限らず、たとえ発見できても狩りが成功するとは限らないので、イヌに限らず野生の肉食獣達は、何日も空腹のまま獲物を探し求めることがあります。

▲ 睡 眠

犬は成犬でも一日の約半分 (もしくはそれ以上)を寝て過ごしています。

人間から見ると寝過ぎのように見えますが、犬にとっては適切な睡眠時間で、肉体的・精神的な健康を保つために必要なもので、寝不足が続くとイライラしたり怒りっぽくなるなど、精神的に不安定になってしまいます。

犬の睡眠時間の大部分 (約8割) は、『ノン・レム睡眠』と呼ばれ、体と脳が休息をとっている状態です。

休息していても眠り自体は浅いため、体に触れたりちょっとした物音がすると、すぐに目を覚ましてしまいます。

残りの約2割ほどは 『レム睡眠』 と呼ばれる非常に深い眠りで、ちょっとやそっとでは目を覚まさない、熟睡の状態です。

この時体は完全に休息しているのですが、脳は活発に活動していて、この『レム睡眠』 の間に記憶の整理や統合が行われています。

犬にとっての記憶の整理とは、「名前を呼ばれてそばにいったらほめられた」とか 「ゴミ箱に顔を突っ込んでいたら叱られた」といったような出来事を思い出し、やって良い事と悪い事、嬉しかった事とイヤな思いをした事を振り分けて、犬にとってプラスになる記憶が強化されていく、というものです。

ですから、人間がどんなにがんばってしつけや訓練をしても、犬が『レム睡眠』 をきちんと取れないと、記憶の整理がうまく出来ずに、いつまでたってもしつけの効果が出ない、というような状況になってしまいます。

犬が 『レム睡眠』 を取るためには、完全にリラックスして安心できる状況が必要です。

リーダー(飼い主)を完全に信頼して、守ってもらえると安心し、毎日の生活に満ち足りている犬は、何の問題もなく『レム睡眠』 を取ることができます。

逆にリーダー犬 (もしくは権勢症候群の犬)は 「自分が群れを守らなければならない」 「自分の身は自分で守らなければならない」と感じているため、周囲に対して完全に無防備になる『レム睡眠』 を取ることが難しくなります。

3.他の群れとの付き合い方

犬は本来、争いを嫌う動物です。

この場合の争いとは同族同士、つまり犬同士の争いのことですが、群れの内部だけではなく、外部の他の群れに対しても同じで、なるべく群れ同士の争いを避けようとします。

犬歯という武器を持っている犬同士が本気で戦えば、勝っても負けても深刻なケガをする可能性が高く、命を落とす危険もあります。

そのため、犬は体全体を使って自分の感情や立場を表し、相手が表す感情にも敏感に反応します。

たとえこぜりあいが起こっても、負けを認めた犬が服従姿勢をとれば、それ以上攻撃はせず、自分の優位を誇示する姿勢をとって、丸く収まります。

(服従姿勢を取っている相手に対しては、闘争本能が抑制され、攻撃を加えることができなくなります)

他の群れとの抗争は、テリトリーを主張するための互いのマーキングによって情報収拾をし、避けています。

それぞれの群れのテリトリーの境界はそれほど明確なものではありません。

境界部分は隣接する群れのテリトリーと重なり合っていることが多く、お互いに残されたニオイで相手の群れの存在を把握しています。

そして、もしも境界部分の相手のニオイが強い(つまりニオイが新しい) 時には、相手の群れが近くにいるということになり、後から来た群れはその場を避けるようにして移動して行き、お互いに直接顔を合わせるのをうまく避けています。

群れを離れて孤独な放浪生活を送る若いオスの中には、メスを得るために他の群れの跡をつけることはあるようですが、その場合にも距離をおき、不用意に近づかないようにするようです。

犬の習性

習性というのは、身についた習慣が親から子へと受け継がれて、長い時間をかけて性質となったものをいいます。

例えばある一定の状況の時にだけ、儀式として行われていた行動が、長い時間かけて別の意味を持ち、いろいろな時に行われるようになったものがあります。

1.生活習慣から発生した習性

▲ 穴掘りするワケ

野生生活の中でのイヌは(オオカミも)特定の巣というものを持たず、広いテリトリー(縄張り) 内を狩りをしながら移動する生活を送っていました。

獲物となる鳥や草食獣も群れで移動しますし、一ヶ所に定住していれば、周囲の動物をあっという間に狩り尽くしてしまいますから。

獲物を求めて長距離を移動したイヌ達は、眠る時には地面に穴を掘ってそこに丸まって眠ります。

これは、地表は暑さや寒さの影響を受けても、地下20~30cmより深い部分の土の温度は、ほぼ一定に保たれているからです。

自宅に庭がある方は地面を掘ってみるとわかりますが、夏は地表は熱をもって熱くなっていても、数十cm掘ればひんやりしていますし、冬の地表は凍っていても、それを掘り進めば意外と土の温度は温かく保たれています。

わたし達と一緒に暮らしている犬達にもこの習性が受け継がれていて、眠る前や休む時に地面を掘ったり、室内では布団やジュウタン、畳などを一心に掘ろうとする行動が見られます。

※ 特にテリア系の犬は、元々穴を掘って害獣退治をしていたこともあって、穴を掘る欲求が強い傾向にあります。

(テリア(terrier)の語源は、ラテン語のテラ(地球・大地などの意)です)

☆ 自分の寝場所は汚さないワケ

犬にとって、オシッコやウンチはそのニオイによって、自分の縄張りをアピールしたり他の犬とのコミュニケーションをするための意味を持っています。

人間に飼われるようになる前の群れ生活をしていたイヌ達は、広いテリトリー内を移動しながら、オシッコやウンチをしてマーキングすることによって自分達の存在をアピールし、他の群れとのテリトリー争いが起こらないようにしていました。

テリトリーを主張するためには、当然他の犬に気付かれなくては意味がありませんので、必然的に自分の寝場所(巣穴) 以外の場所で排泄をするようになりました。

また巣穴で排泄すると、そのニオイによって他の動物に巣穴の場所を気付かれてしまい、眠っている間に襲われる危険があります。

自分達の身を守るためにも、排泄は巣穴の外でする必要があったわけです。

特に出産から子育て中は、巣穴を襲われることのないよう、母犬は出産時の胎盤や胎児を包む羊膜、へその緒まで全て食べてしまいますし、仔犬が巣穴の中に排泄しないよう、仔犬の尿と糞もなめ取ってしまいます。

▲ ゴハンを残せないワケ

移動生活をしていたイヌにとって、狩りでしとめた獲物を備蓄しておくことは困難でした。

食べ物を持って移動することはできませんし、保存しておいても他の動物に見つけられて食べられてしまったり、次にその場所まで戻ってきた時には腐ってしまう心配があるからです。

また実際、狩りはいつでも成功するとは限らず、下手をすれば何日も空きっ腹を抱えることもありました。

そのため、食べられる時に食べられるだけ、時には無理をしてでも詰め込んでおく必要があったわけです。

(野生動物にとっては、満腹である方が珍しいことです)

運良く食べきれないほどの大きな獲物をしとめた時には穴を掘って埋めますが、備蓄するというよりも、食べ切れない自分の分け前を他の犬に取られないように、一時的に保管しておくだけだったようです。

埋めた食べ物のことも、最初のうちはちゃんと覚えているようですが、空腹時に掘り返して食べるよりも、埋めたまま忘れてしまうことの方が多かったようです。

現在の犬達は人間に飼育されることで、毎日の食餌が保証されているのですが、野生生活をしていた頃からの習性が強く残っていて、たとえ満腹であっても目の前の食物は全て食べようとします。

人間によって改良が続けられた愛玩犬よりも、それほど改良がされていない犬種(日本犬や牧畜犬、猟犬など) の方が、この習性が強く残っているようです。

また多頭飼育している場合にも、競争心が働いて、残さず食べる傾向にあります。

2.群れから発生した習性

▲ ガッついて食べるワケ

犬が食べ物を食べる時は、噛むことなく、ほとんど丸呑みにしてしまいます。

これは、犬の群れに厳しい上下関係があり、狩りが成功して獲物を食べる時にも、序列によって食べる順番が決まっていたためです。

最初に獲物に口をつけるのは群れのリーダーで、リーダーが食べ終わってから第2位、そして3位というように食べていきます。

その間、下位のイヌ達は自分の順番が来るまで待っています。

ですが、行儀良く待っているというわけではなく、早く食べ終わらないかと周囲をウロウロして待っているのですから、落ち着いて味わうということはできません。

もしもゆっくりと食べていれば、下位であっても力や順位の近いイヌ達がスキを狙って口を出してきますし、下手をすれば他の肉食獣に獲物を全て横取りされてしまうこともあります。

そのため、とにかく自分の取り分を食べてしまおう、空腹を満たそうと、ガッついて食べるようになりました。

この群れ生活に由来するガッついた食べ方は現在の犬達も同じで、一頭だけではあまり食べようとしなかった犬でも、多頭飼育始めた途端、ガッついて食べるようになることが多くあります。

▲ 顔をなめたがるワケ

野生生活では、離乳期に入った仔イヌ達の離乳食は、母イヌが吐き戻した未消化の食物でした。

仔イヌは母イヌの口元をなめ、その刺激によって母イヌは胃袋の中の半ば消化された食物を吐き戻して与えるというメカニズムができあがっています。

仔イヌが活発に行動するようになると、この口元をなめて食べ物をねだる行動は、群れの他のイヌ(上位のイヌ) に対しても行われるようになり、食べ物をねだられた大人のイヌ達は、持っていた食べ物を仔イヌに与えたり、胃の中のものを吐き戻すなどして与えます。

イヌは (オオカミも)、もともと仔に対してとても寛容です。

自分の仔でなくても、群れの仔イヌがしつこいほどにじゃれついても、厳しい制裁を与えたり攻撃することはありません。

これは、仔イヌの容姿だけでなく、その仕草や行動が発する信号が、群れの他のイヌ達の保護欲を誘うためだと考えられています。

そのため、順位が下のイヌが上位のイヌに対して服従を示す時には、この仔イヌの仕草をまねて上位の相手の口元をなめるようになりました。

人間に飼育されている現在の犬達にとって、飼い主はリーダーになるわけですから、口元をなめることで信頼と服従心を表しています。

わずらわしいからと拒絶すると、犬は自分を拒否されたと感じて強い不安を感じることがあるので、注意が必要です。

逆に飼い主をリーダーと認めていない、権勢症候群の犬はこのような行動はしません。

また犬は顔以外でも手をなめたり、とにかく体に触れようとしますが、これは群れのメンバー同士の結束を確認する儀式として、体をなめたり鼻を相手に押しつけたりしていた行動が習慣化したものです

▲ お尻のニオイをかぎたがるワケ

犬のお尻には肛門腺という器官があり、それぞれの犬に固有のニオイを発しています。

そのため、犬は出会った犬に対して、会ったことのある犬か、それとも初対面の犬なのか、相手の身元を確認する意味で必ずお尻のニオイをかごうとします。

犬の生活や情報源は嗅覚に強く影響を受けていて、記憶についても、視覚によるものよりも嗅覚によるものの方が長く詳しく残っているためです。

また犬は初対面の人間のお尻や股間のニオイもかぎたがりますが、これもその人のニオイによってさまざまな情報を得るための行動です。

人間の体臭も一人一人で異なり (人間はかぎわけることはできませんが)、そのニオイの元となるのは、汗と汗に含まれる分泌物です。

中でも 『アポクリン腺液』 は一人一人で異なるニオイを発し、その人の体臭を特徴づけています。

このアポクリン腺液が分泌されているのが、脇の下と足の裏、そして外陰部です。

そのため、犬は初対面の人と会うとその人に関する情報を得るためにお尻や股間のニオイをかごうとします。

ごく親しい人間に対しては、犬の視覚による記憶も働くため、ニオイを確認する行動はあまり見られません。

3.狩猟スタイルから発生した習性

▲ 汚物のニオイをつけたがるワケ

犬は他の動物の排泄物や腐った食物などの上を転げ回って、悦に入っていることがあります。

この行動の理由としては、いくつかの説がありますが、狩りを行う時に自分の存在を気付かれないように、汚物や腐敗物などの強烈なニオイをつけて、自分の体臭をごまかしていたという説が有力視されています。

狩りの獲物となる動物達も (特に草食動物)、犬ほどではなくてもやはり発達した嗅覚を持っていますから、「犬が自分達の接近を気づかれないように体臭を消そうとした」という説明は、理にかなっています。

ですが、犬の狩りのスタイルは 『待ち伏せ型』というよりも、相手を追い詰めて疲れたところに一気に襲いかかる『持久戦型』 が多かったことから、この説に疑問を投げかける意見もあります。

自分の体臭を消すため、という理由の他には

о ノミやダニなどの寄生虫が体につくのを防ぐため(またはついた寄生虫をこすり落とすため)

о 腐敗臭の好きなイヌが、自分の好みのニオイを体につけて喜んでいる

という説があります。

野生動物の中にも泥の中を転げ回って体についたダニなどを落とすものがいることや、腐敗臭を体にこすりつけている時の犬の表情が満足そうであるということなどから、全ての説にそれぞれ根拠があります。

学者達の間でも意見が分かれていて、まだ完全な結論は出ていないようです。

▲ くわえたオモチャを振り回すワケ

犬が狩りで獲物をしとめる時、大きい相手ならば喉元に噛みついて窒息させる方法をとりますが、小動物が獲物の場合は喉元に噛みついたまま獲物を振り回し、首の骨を折ってしとめます。

ボールで遊んでいる時には、口にすっぽりと入ることやその形状から振り回すような行動は見られませんが、タオルや少し大きめのぬいぐるみなどをくわえた時には、ぶんぶん振り回したり、前肢でオモチャを抑えたまま引き裂くような行動が見られます。

このような時、犬は大昔の狩りをしていた頃を思い出しているのでしょう。

特に、テリア種や元々猟犬として使われていた犬種に、この行動が多く見られます。